Si Madonna y Frida se hubieran conocido

Cabe imaginar a las dos artistas compartiendo la ropa y los adornos entre risas y tequila en el refugio de una casa de cualquier color

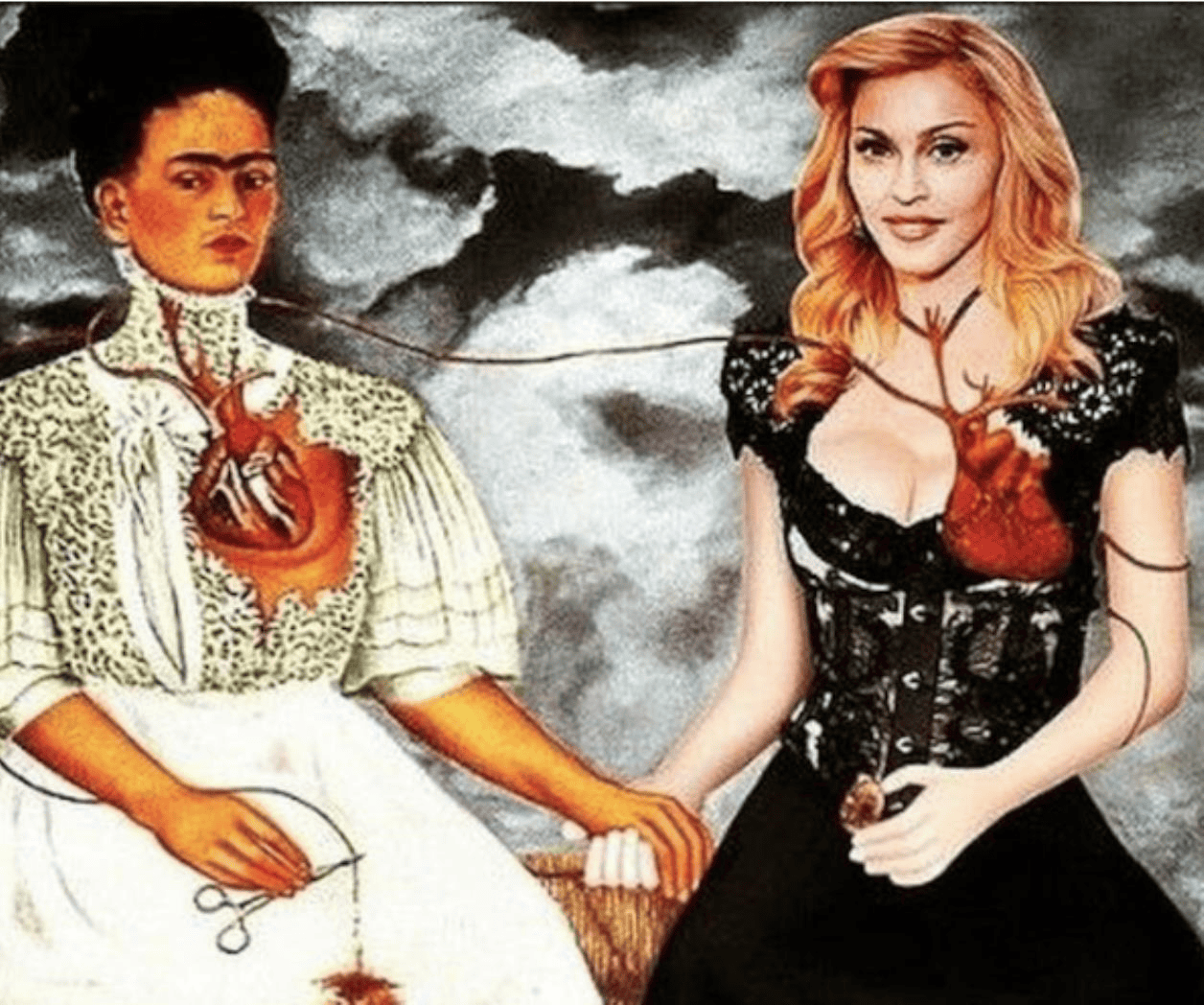

Una imagen publicada en 2019 por Madonna en sus redes sociales donde manipuló una obra de Frida Kahlo.

Si Madonna y Frida se hubieran conocido en un tiempo y espacio comunes habrían sido cuates. Por qué no. Ambas son creativas en el sentido más artístico de la palabra. Cabe imaginarlas compartiendo la ropa y los adornos entre risas y tequila en el refugio de una casa de cualquier color. Cae un chaparrón mexicano por los ventanales y se ríen mucho. Se pintan los labios. Y vuelven a reírse entre provocaciones al mundo de ahí afuera. Gestos descarados contra la Iglesia y los biempensantes, reflexiones espirituales. Otro trago de tequila, hasta que se caigan las flores del pelo.

O quizá no. Habrá quien sepa de ellas y sostenga que son dos personalidades completamente opuestas, lo que tampoco sería obstáculo para una amistad intensa, una más danzante, la otra más inmóvil. Una de mezcal, otra de tequila, o abstemias. Y qué más da. Madonna llegó a México y se fotografió con los vestidos de Frida, sus abalorios, se tocó con un sombrero y se envolvió en el rebozo. ¿Y qué hizo? Pues lo que hace todo el mundo, unas fotos y a las redes sociales.

En tiempos de Frida nadie se habría enterado de aquella tarde de jubilosa amistad. Como nadie se entera hoy en día si un artista, político, noble, periodista o premio nobel visita el Louvre cuando se apagan las luces para los demás mortales y acaricia las estatuas por un momento, se fotografía con el cuadro que no admite flashes o se queda a dormir al lado de la Gioconda. ¿Privilegio? Seguramente. Los privilegios existen, tampoco es para llevarse las manos a la cabeza, pero no son esos los peores. Privilegio es algo que la mayoría no puede disfrutar, pero eso no tiene por qué ser un espantoso reloj de oro y diamantes. Sin que inspiren compasión alguna, es constatable que tampoco los reyes pueden hacer lo que se les ponga en la punta de la corona, a dios gracias. Pero un mundo de masas no admite que todos nosotros vayamos toqueteando las Meninas de Velázquez, ni que nos calcemos los zapatos de María Antonieta, si es que quedan, o que nos acostemos en la cama de Carlota. Después de todo, qué necesidad hay. Mejor un buen vino con jamón.

En tiempos de Madonna, las redes sociales no solo permiten que nos enteremos de lo que ocurre, una ventaja para quienes quieran alabar o criticar, también sirven para promocionar la cultura, las artes, la literatura o a un país en su conjunto. Y eso es lo que ha hecho la cantante, publicitar, si acaso hiciera falta, la figura de la gran pintora y con ella a México entero. No ha roto nada, que se sepa. Quien tenga en su casa el ajuar de la abuela, aquellas sábanas blancas primorosamente bordadas, los camisones con puntillas, las toallas rematadas a ganchillo, más vale que las oree de vez en cuando si no quiere encontrarse un día con el vómito de las polillas que se han dado un atracón de historia. No todo es lo mismo: una cosa es el Penacho de Moctezuma, cuyas plumas pueden hacerse viento si alguien lo saca de su cámara mortuoria en Austria, y otra bien distinta vestir unos huipiles de antes de ayer, los de la abuela, vaya. No pasa nada, Madonna, de verdad que no.

Acusar a la cantante casi de profanar la sagrada cultura mexicana, de vilipendiar el patrimonio conservado a buen resguardo es un pelín exagerado. Tampoco hay que confundir cuando alguien se lucra con la inspiración y la sabiduría de los artesanos o de los artistas, aunque habría mucho debate en esto (también en la distinción entre esas dos palabras), con la demostración de amor por una cultura, la mexicana en este caso, que la artista estadounidense ha mostrado abiertamente. ¿O acaso quien no haya nacido entre el río Bravo y el Grijalva no puede salir a un escenario luciendo un huipil? ¿No puede un restaurante servir mole si el propietario no es descendiente del tlatoani? Afortunadamente, muchos de los comentarios que han suscitado las fotos de la reina del pop han sido amables, calurosos y considerados. Desfanatizados, pues. Ese es el México que recibe en su casa y en su mesa, el mejor huésped del mundo, del que nunca faltan ejemplos a lo largo de los siglos. El que siempre ha abierto sus puertas sin preguntar santo y seña. Bendito sea.