El socialismo y la herejía democrática

En los libros de José María Maravall y Gutmaro Gómez Bravo nadie podrá ver reproche alguno a la actual línea del PSOE, pero el lector sagaz encontrará motivos suficientes para hacerlo por sí mismo

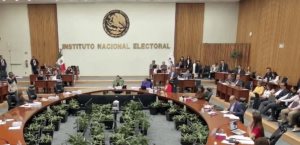

Felipe González y otros miembros del PSOE durante una manifestación ilegal por 1 de mayo, en 1977, en Madrid.

Herestesis es un neologismo no registrado aún en su diccionario por la Real Academia Española, pero de amplia circulación entre politólogos desde que lo creara el catedrático de la Universidad de Yale William Riker en su famoso libro sobre la manipulación política. Lo recupera ahora José María Maravall en un breve ensayo sobre la izquierda y la democracia, que he tenido oportunidad de leer al tiempo que otro de Gutmaro Gómez Bravo sobre la historia oculta de la disidencia clandestina del PSOE durante el franquismo. Escritas ambas obras desde puntos de vista muy diferentes, las dos son útiles por igual a la hora de entender la actual deriva del socialismo español y las contradicciones y enfermedades de nuestra democracia. Estas mucho tienen que ver con las herejías que denunciara el propio Riker y que en su día fueron acremente contestadas por pensadores de izquierda.

La estrategia herestética implica el abandono, por parte de quienes la practican, de sus convicciones más preciadas, pues, según el inventor del término, para ellos son “secundarias, y con frecuencia ni siquiera tomadas en cuenta”. Maquiavelo no lo hubiera descrito mejor. En nuestros días dicha estrategia utiliza, casi sin límites, la mercadotecnia política y tiene casi como único objetivo la manipulación de las decisiones de voto en los procesos electorales. Maravall señala que existen tres conceptos valiosos para los herestéticos: terrorismo, nacionalismo y corrupción. Nadie quiere políticos que claudiquen ante semejantes prácticas, y su denuncia favorece la crispación política, método para alcanzar el poder que atribuye nada sutilmente al Partido Popular.

El que fuera ministro de Educación de Felipe González, el mejor de toda nuestra etapa democrática junto a Ángel Gabilondo, se esfuerza en esta obrita de poco más de 100 páginas en la defensa de la democracia representativa. La denuncia de los populismos, fruto en gran medida de las desigualdades sociales, y el reclamo de un socialismo liberal configuran así una especie de manual para iniciados que quieran regenerar la socialdemocracia. Gómez Bravo, por su parte, lleva a cabo una extensa investigación sobre la reconstrucción del PSOE en la clandestinidad durante la dictadura. Un proyecto que nació casi al mismo tiempo que el reconocimiento de la derrota y las negociaciones con el ejército de Franco para la rendición de Madrid.

Como explica el autor en las primeras líneas de su introducción, “la guerra, la cárcel, el exilio y la represión franquistas diezmaron una generación forzada a convertirse para sobrevivir. Un paisaje desolado de años de hambre, denuncias y delaciones”. Su relato es de una intensidad demoledora y llega prácticamente hasta el congreso de Toulouse, en el que el PSOE del interior, comandado por Felipe González, se escindió de la formación histórica, liderada por Rodolfo Llopis. Hay una descripción somera de la guerrilla popularmente llamada el maquis o la partida, que operó en la serranías españolas durante los años cuarenta y cincuenta. Integrada fundamentalmente por antiguos combatientes socialistas, anarquistas y de la UGT, pero también por militantes comunistas, Stalin decidió que estos se retiraran tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial. La política de Santiago Carrillo llamando a la reconciliación nacional, junto a la intensa actividad de la Guardia Civil, terminó por dar el golpe de gracia a ese movimiento armado. Mientras tanto, en las cárceles de la dictadura, militantes del PSOE se esforzaron por mantener viva la estructura del partido y su dirección en el interior del país, en constante diálogo con el exilio en Francia y México. Perseguidos e investigados por la policía política, muchos perdieron la libertad y la vida. El autor, que no oculta su admiración por el ejemplo de estos héroes, a menudo casi anónimos, desvela cartas personales, actas judiciales, informes penitenciarios y de todo tipo para explicar el sufrimiento y el compromiso de los llamados “hombres sin nombre”, entre los que figuraban también valerosas mujeres.