Leopoldstadt es la nueva y esperada obra de Tom Stoppard desde The Hard Problem, estrenada en 2015 en el NT londinense. A los 82 años, el dramaturgo británico cree que su reciente entrega será también la última: “Tardo una media de cuatro años entre cada función”, le dijo, irónico pero lúcido, a John Wilson en BBC Radio 4. Patrick Marber, colega y colaborador de Stoppard (con triunfos como el revival de Travestis en 2016), se ha encargado de dirigir Leopoldstadt en el Wyndham’s Theatre, donde fue espléndidamente acogida el pasado 12 de febrero y al que no volverá hasta el 26 de abril, por cierre a causa del Coronavirus.

Tratándose de Stoppard es una obra breve (2h 40 minutos) pero tiene difícil gira: costeada por un equipo de productores capitaneado por la poderosa Sonia Friedman, cuenta con un reparto de nada menos que 41 intérpretes.

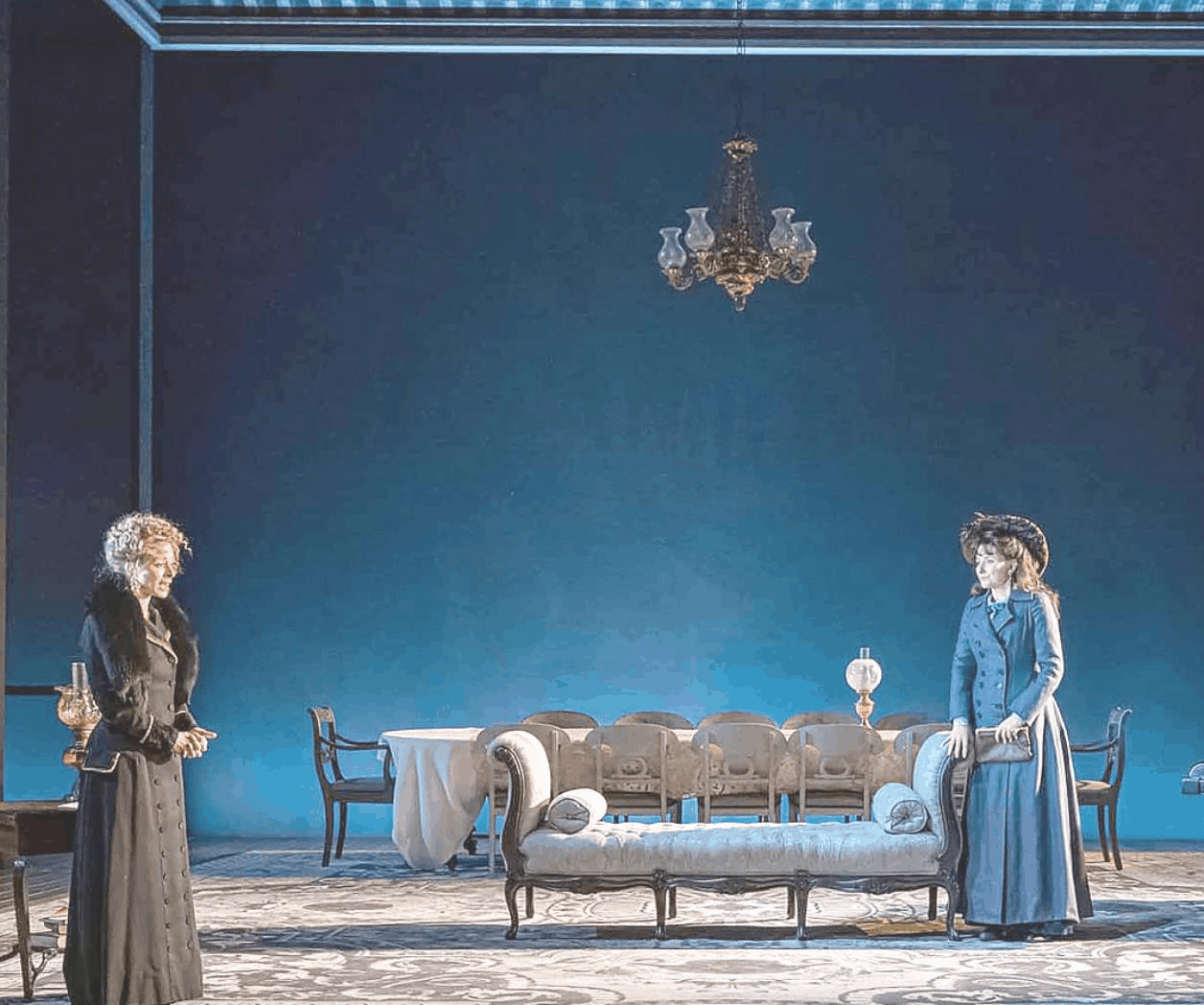

La he leído estos días de confinamiento y me ha hecho viajar lejos: a Viena, desde 1899 a 1955. La obra, que podría describirse como “épica íntima”, transcurre casi en su totalidad en la gran sala de estar de una familia austríaca, los Merz-Jacobovicz, cuyas cuatro generaciones mezclan ramas judías y católicas en un arbol genealógico que produce vértigo (y se incluye en el programa). Leopoldstadt, majestuosa y puntillista, es la pieza de Stoppard que más sutil e intensamente versa sobre la memoria, y la más vinculada con su propia historia: una declaración de amor al judaísmo, pertenencia hasta ahora escasa en sus escritos. No es un retrato de la familia Stoppard, pero los protagonistas tienen mucho de ella, del mismo modo que en la esencia británica del joven Leo no cuesta identificar al dramaturgo. Esa es otra soberbia historia. En los primeros años 90, Stoppard (nacido como Tomas Straussler en Checoslovaquia), descubrió no solo su identidad judía sino también las muertes de sus tíos y abuelos, a los que apenas conoció, asesinados por los nazis. Vivió la infancia con su madre en Singapur, y luego en Inglaterra con su hermano y con ella. Su madre nunca quiso contarles nada de su vida anterior, pero Tom/Leo viaja a Viena y allí le revelan muchas cosas, en una escena tan concisa como memorable.

Para ser un epic, piezas caracterizadas por la turbulencia de su río de acontecimientos, Leopoldstadt arranca con un pasaje largo, delicado y lento, empapado en aire elegíaco y gotas de perfume proustiano. En la gran sala de estar, presidida por la abuela Emilia; su hijo, el industrial Hermann, y la esposa de éste, Gretl, católica, que posa para Klimt, una veintena de familiares comen, charlan, tocan el piano, y discuten apasionadamente (estamos en el mundo de Stoppard) sobre arte, matemáticas, religión, la tierra prometida, la irrupción del psicoanálisis, temas que parecen fríos pero dibujan muy bien época y personajes. Gran hermandad, irónicamente representada por el pequeño que corona el abeto navideño con la estrella de David, provocando esta réplica de la abuela: “¡Pobrecito! ¿Qué puede esperarse de un niño que fue bautizado y circuncidado la misma semana?”. Hay que tener un gran talento para dibujar los sentimientos, la ironía, la fuerza, la angustia contenida, sin cargar las tintas, como un cruce entre Granville Barker y un poderoso episodio de Downton Abbey. O la única escena “exterior”, donde un teniente de dragones encarna el temible ascenso del antisemitismo, seguida por un salto a 1938, en la víspera de la toma de Austria por el Reich; con un tempo similar a los de la velada navideña, pero de tono cada vez más oscuro e inquietante. La familia intenta llevar un simulacro de vida normal, hasta que escuchamos un estrépito de botas subiendo la escalera, gritos y llantos, emblemáticos cristales rotos y puertas derribadas, y sentimos silencio y pánico en el piso superior. Un nazi burócrata y sin uniforme viene a cumplir su siniestra misión: que vacíen la casa y llevarles lejos.