El legado cultural más perdurable de Victor Hugo, el gran escritor francés del siglo XIX y seguramente el más popular de la historia de este país, no es Los miserables y la lucha de Jean Valjean por encontrar algo parecido a la justicia en un mundo que no tiene piedad con los pobres. La marca más profunda que ha dejado Hugo en Francia, y en el mundo, es una monumental catedral gótica, cuyas dos torres y su rosetón son tan reconocibles como la Torre Eiffel. En gran medida, Notre Dame de París, que será reinaugurada este sábado después del incendio que la arrasó en la Semana Santa de 2019, es un producto de Victor Hugo.

Nuestra señora de París, la novela que Hugo publicó en 1831, arranca con la presentación de los principales personajes: la bella gitana Esmeralda, el jorobado Quasimodo, el archidiácono Claude Frollo, el enamorado Pierre Gringoire o el capitán Febo de Châteaupers... Pero, de repente, el novelista detiene la narración para denunciar el lamentable estado en que se encontraba entonces la catedral parisina, desvencijada y con aspecto de caerse en cualquier momento. Ni el gótico ni la Edad Media habían sido redescubiertos entonces, ni tampoco existía todavía la idea de que los monumentos del pasado debían ser conservados, sino que muchas veces eran considerados molestos mamotretos de los que había que deshacerse cuanto antes (en algunos lugares esa visión del pasado no ha cambiado mucho).

"La iglesia de Notre Dame de París sigue siendo, sin duda, un edificio majestuoso y sublime", escribe el autor de Los miserables. "Pero por muy bella que se haya conservado a lo largo de los años, es difícil no suspirar, no sentirse indignado ante las innumerables degradaciones y mutilaciones que el tiempo y el hombre han infligido simultáneamente a este venerable monumento".

El novelista se lanza a una reivindicación del arte medieval y del gótico, acusando a las autoridades de ser responsables de su degradación, no solo por falta de conservación, sino también por intentar imponer los gustos de un tiempo al pasado. "Las modas han hecho más daño que las revoluciones", señala en una frase que podría aplicarse a alguna de las barrabasadas que han intentado hacer a Notre Dame. La catedral había sobrevivido a la Revolución Francesa, durante la que no fue destruida, aunque sí transformada en un templo pagano dedicado a la diosa razón, pero estaba a punto de caerse por la dejadez. No fue la única voz que se levantó contra la ruina de un templo que simbolizaba la capital: no era la iglesia de los reyes de Francia, coronados en Reims y enterrados en Saint-Denis, era la iglesia de París.

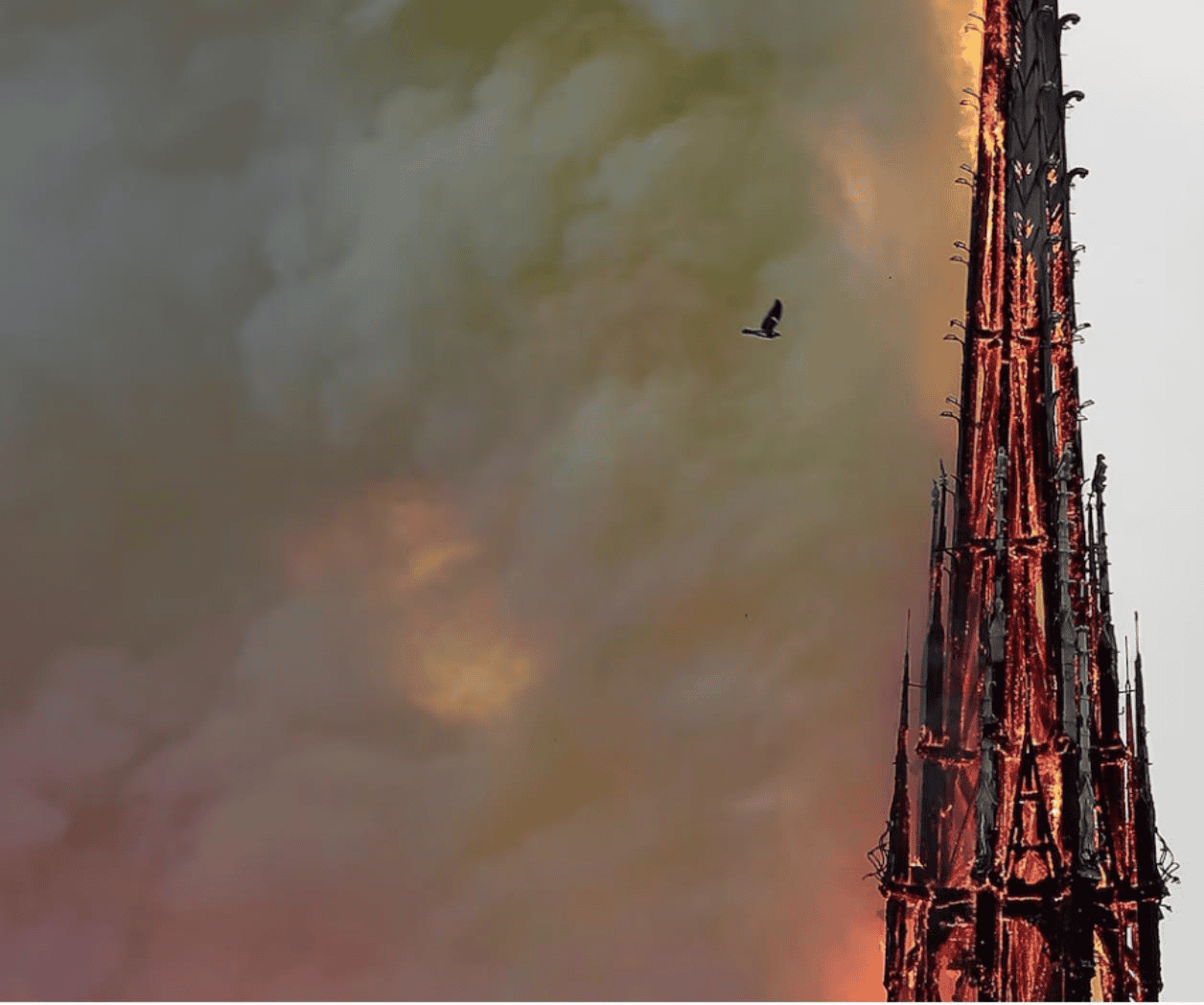

Gracias al impulso de Hugo, Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, un arquitecto también fascinado por la Edad Media, pudo acometer la gran reforma del templo. De hecho, cuando el mundo contemplaba atónito el incendio en directo, el punto de no retorno del desastre, la sensación de que Notre Dame se iba a perder, fue la caída de la flecha, obra de Viollet-Le-Duc, que se inspiró en una decoración similar que se había perdido dos siglos antes. La catedral que se quemó era, en gran medida, un edificio del siglo XIX. "A Le-Duc le apasionaba la Edad Media", explicó en la emisora pública France Culture Didier Rykner, estudioso del monumento, que ha luchado por su conservación, y autor de Notre-Dame. Une affaire d´etat (Notre-Dame. Un asunto de Estado). "Trató de comprenderlo y de devolver la catedral al Medievo: dejar el monumento no en el estado en el que se encontraba en la Edad Media; sino a como debería de haber estado en esa época". Algunos otros lugares de la Francia medieval, desde Carcasona hasta el Monte Saint-Michel —de los que resulta difícil decir si son tremendamente kitsch o bellísimos—, también fueron restaurados por Viollet-le-Duc, un pionero en la reinvención del Medievo como la época que forja nuestro presente.

La fascinación por Notre Dame, y el impacto global que produjo el incendio, reflejan sin duda el poder del turismo masivo —la catedral recibió 12 millones de visitantes el año anterior a la catástrofe— y el irresistible encanto de París; pero también el interminable interés por la Edad Media. Se trata de un movimiento que nació en el siglo XIX, con Nuestra señora de París; pero también con Ivanhoe, de Walter Scott. Su impronta en fenómenos culturales masivos es indudable, desde el éxito de El nombre de la rosa, de Umberto Eco —al que se pueden aplicar los versos de Georges Brassens, "perdóname príncipe si soy jodidamente medieval"— o El señor de los anillos, hasta series como Juego de tronos y Vikingos. También está su indudable peso político en la actualidad.

Solo la antigua Roma puede competir por el espacio que el pasado remoto ocupa en el presente; pero la explotación de la Edad Media por parte de la derecha y la ultraderecha —no es una casualidad que Vox haya comenzado una campaña electoral en Covadonga y que José María Aznar haya defendido a los Reyes Católicos sin rubor— dan a los mil años del largo Medievo una actualidad insuperable como modelo para imaginar un pasado en vez de estudiarlo.