Aunque lo etiquetó como "signo de debilidad" a ignorar, Kant fomentaba el cotilleo en sus cenas bajo "la obligación de secreto": lo que se decía en su mesa se quedaba en la mesa. Kierkegaard también lo repudiaba. El pensador danés lo consideraba efímero, así que impuso un baremo clasista: "La habladuría [Gerede] es algo que cualquiera puede dominar", escribió, restándole privilegio y, por tanto, interés. Hannah Arendt creía que para ser visto y oído solo importaba aquello que quedase en la esfera pública; ¿cotillear?, un acto indigno del recuerdo organizado. Hasta la madre de Nora Ephron, la guionista que transmitió obsesivamente a la escritora y directora lo de afinar bien el oído porque todo era un tema a explorar (y vampirizar) en su arte —"everything is copy" (todo es material, en español), le repetía—, temía con ansiedad las consecuencias del cotilleo sobre su persona. Cuando un amigo le pidió llevar a su casa a Lillian Ross, la cronista social de The New Yorker que tenía la capacidad de hacer que la gente sobre la que escribía pareciese mema, solo puso una condición: "Que venga a la cena, pero que no publique nada".

La RAE dice que cotillear es "hablar de manera indiscreta o maliciosa sobre una persona o sus asuntos" y que cotilla es la "persona amiga de chismes y cuentos". Da la sensación de que la carga negativa de ese intercambio siempre haya estado ahí, inmutable hasta en su definición, pero el cotilleo vive ahora una resignificación cultural liberada de prejuicios que pide sacudirse el polvo clasista, la misoginia heredada y anima a entender de otra forma esa transmisión de conocimiento aparentemente trivial. Desde ensayistas que defienden que cotillear (y quejarse) es una estrategia subversiva frente a las estructuras de poder a memorialistas que lo enarbolan en la literatura, pasando por cómo el algoritmo premia ahora a cuentas de cotilleos como Pop Crave, con más influencia frente a los medios tradicionales incluso en la información política, ¿qué ha cambiado para llegar a este nuevo paradigma que se despoja del desdén elitista del pasado?

"Toda literatura es cotilleo. ¿Qué es Anna Karenina, Guerra y Paz o Madame Bovary, sino cotilleo?", dijo Truman Capote a Playboy, reivindicando el análisis de la moral en la ficción. El mayor cotilla del gremio sabía que quienes definen qué es alta o baja cultura andaban cargados de prejuicios para denigrar cierto tipo de escritura, enviándola al rincón de las fisgonas, las del escaso nivel intelectual.

"El cotilleo siempre ha tenido connotaciones misóginas, ha sido una estrategia fácil para desacreditar la escritura de las mujeres, declarando a ciertos sujetos ´no suficientemente serios´ por ahondar en enredos románticos, la esfera doméstica o las costumbres sociales, relegándolos a una categoría inferior artística", explica en un intercambio de correos la editora de Los Angeles Review of Books (LARB), Medaya Ocher, a propósito de Gossip (cotilleo), el último número de la publicación cuatrimestral que dirige, centrado precisamente en las derivas literarias y filosóficas sobre el arte de chismorrear.

Si Austen ha trascendido escribiendo sobre las etiquetas morales de su tiempo, ¿qué hizo si no Carmen Martín Gaite en Entre Visillos, su novela debut ganadora del premio Nadal 1957 al explorar con maestría los cotilleos de provincias en la posguerra? En ese texto clarividente y alejado de pedantería, la habitación propia que defendía Virginia Woolf era un privilegio que aburría y daba frío a sus protagonistas, más interesadas en pasar el día en el mirador de la casa. Allí donde se veía la calle y se recibía al resto, lo primero que se limpiaba por la mañana y donde estaba la mesa camilla, allí donde se parloteaba no tan banalmente con las amigas que venían de misa sin el riesgo de ser juzgadas por salir de la casa era donde todo lo interesante acontecía. Un rincón fascinante que reivindicaría después Montserrat Roig en Dime que me quieres aunque sea mentira (traducido del catalán y recuperado por Plankton en 2023) cuando sentenció "yo no quiero hablar de escritores sensibles, sino de cotilleo. Y de ventanas, balcones y galerías".

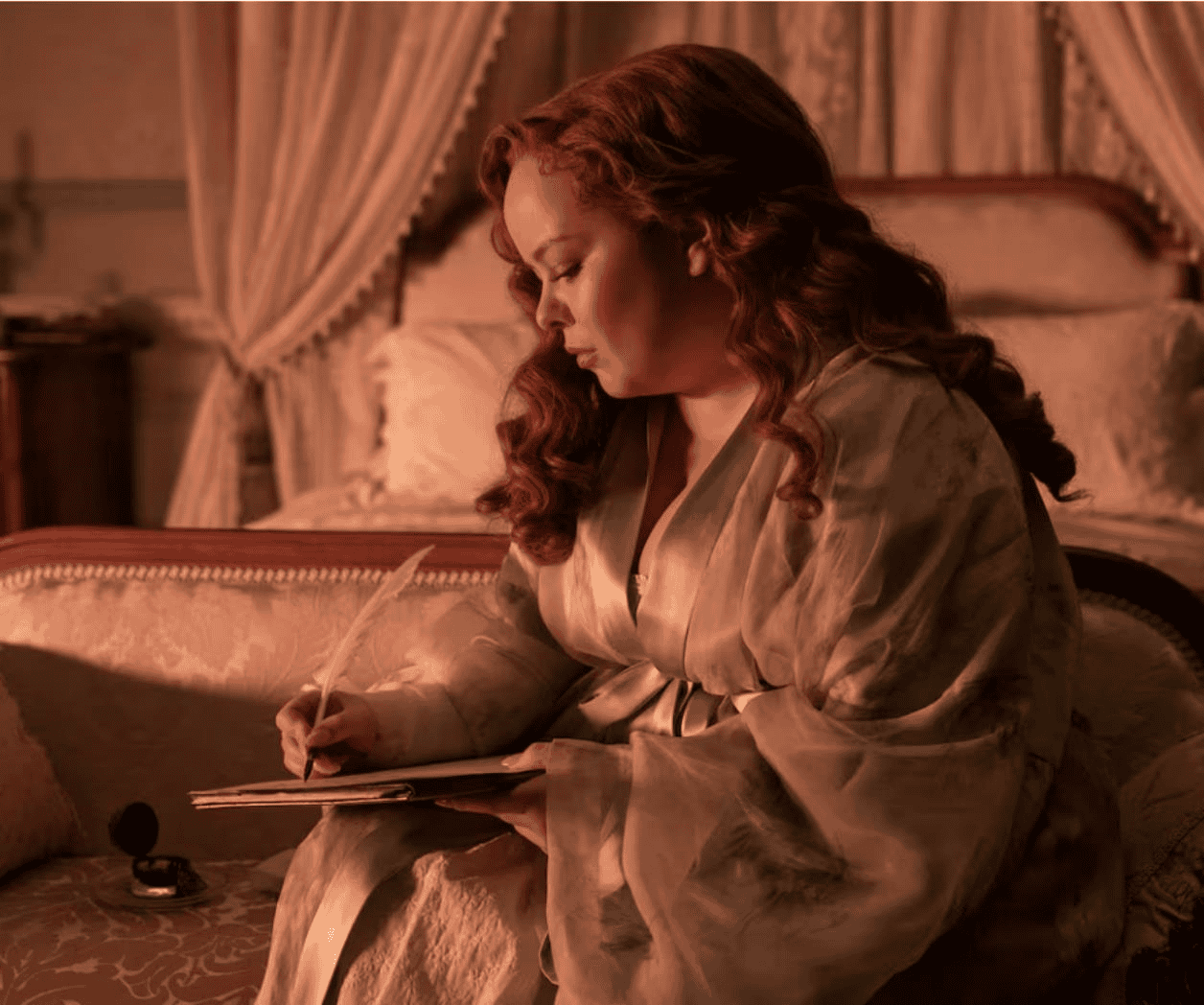

En la cultura laboral, a la transmisión de información sobre salarios o posibilidad de despidos se la desprecia etiquetándola de "pasillismo". Cuando los privilegiados por nepotismo o quienes ejercen abuso de poder son señalados, como pasó inicialmente con Harvey Weinstein, muchos se apoyan en la misma muleta: esa denuncia no es más que cotilleo estéril, rumores por la envidia que irradian al resto. Cotillear suele beneficiar más a quien está fuera del poder que a quien lo ejerce. Bien lo saben en Los Bridgerton, donde una de las subtramas de la serie explora la posibilidad de cotillear sobre los anhelos de igualdad social y feminismo en la revista que todos los privilegiados leen. Los excluidos, por norma general, tienen menos que ocultar y poco que perder, así que se les inocula la idea de cierta corrupción moral si verbalizan su desventaja.

Montserrat Roig, en una imagen de archivo.